El arte de reseñar

–Y... ¿qué le pareció mi libro?

–Y... ¿qué le pareció mi libro?

El momento era una noche calurosa del verano tardío de 1978; el lugar, mi departamento en Cambridge, Massachusetts; la ocasión, una cena à trois en honor del gran curioso de la velada, para que se sintiera en casa. El inquisidor, era nada menos que el sociólogo sueco Göran Therborn, autor de una obra cuyo título debe encontrarse primero entre miles de los aparecidos sobre ciencia política en los últimos 30 años: ¿Qué hace la clase dominante cuando domina? (What does the Ruling Class do When it Rules?).

–¿El origen de la pregunta? Mi impertinencia pura: había llevado conmigo, literalmente bajo el brazo, un librito de él –La Escuela de Frankfurt– de Guadalajara a Berlín, y luego a Cambridge. Tonto de mí, recordé que lo tenía en casa en medio de la cena y se lo mostré. Mero estudiante de postgrado en Boston, todo esperaba, menos que Göran Therborn pidiera mi opinión sobre su obra, tan a bocajarro.

A bocajarro fue también mi respuesta. Tanto así, que sorprendí a Rina, acompañante de ésta y otras aventuras, sentada a mi siniestra. También me sorprendí yo porque, pese a que dos años antes había devorado el librito (de no más de 80 páginas), no recordaba una palabra de su contenido, más allá del título. Mi respuesta, a buen seguro, se debió en parte al Mouton Cadet que circulaba deprisa por mis venas. Carraspeé e indiqué tajante: “su libro cambió mi visión sobre la Escuela de Frankfurt”. Rina contuvo la respiración y se tiró de los cabellos discretamente. Miró conmigo a Therborn, quien exhaló un suspiro de alivio y, estoy convencido, de satisfacción. Nadie se había referido así a su obra.

Años después, ya estudiante en Columbia, y bajo el adiestramiento de mi rememorado amigo Bob Cohen (me preparaba entonces para uno de mis exámenes escritos de doctorado), entendí lo crucial que es recordar al menos una línea del libro que se ha leído. Una línea. Claro, no una línea cualquiera: la línea. El examen era en métodos de investigación histórica. Para salvarlo, debía leer y digerir más de 80 libros de historia (aparte de media centena de artículos) que nuestro profesor, Sigmund Diamond, había elegido por su contenido y relevancia metodológica.

–Debes retener al menos una línea del libro, repitió Bob varias veces: “si Diamond te pide que compares dos libros de la lista y no recuerdas nada más de cualquiera de los dos, debes retener una línea”. Su consejo me favoreció el día del examen porque Diamond, “just for fun”, decidió que comparara tres libros, en vez de dos, de una lista de diez que él había seleccionado. Evoqué la línea de cada uno de los tres, y así desarrollé el segundo de cuatro ensayos que debía contestar en sendas horas.

¿Cuál es el secreto? El secreto consiste en abstraer, al máximo, el mensaje del autor. Es como cuando encontramos en una reunión a una persona que nos interesa y nos pregunta: ¿sobre qué escribes en estos momentos? Si no contestamos en seis palabras, la persona se marcha: “voy por más Baileys”, nos dice escuchando el tintineo de las rocas en su vaso vacío, mientras mira al infinito. Justo en ese momento, sabemos que la perdimos.

En eso consiste el arte de reseñar una obra: en dar, de manera contundente, como contundente puede ser nuestro nombre o apellido (o la combinación de ambos) la clave de un libro. Se asemeja a cuando, antes de cruzar una frontera, nos exigen que nos identifiquemos. “¿Cuál es su nombre y por qué diablos quiere entrar a nuestro territorio?” “¿Cuál es su oficio y por qué cree que puede comentar esta obra en seis palabras?”

Nuestras seis palabras pueden estar equivocadas; poco importa. Pero deben resumir nuestra impresión de la obra. Y, de ahí para adelante. Una buena oración, apretada, categórica, nos abre las puertas de cualquier frontera: incluso de la cubierta del más peliagudo de los libros. El resto de la reseña debe explicar por qué creemos lo que creemos. ¿Cambió la obra nuestra forma de ver la vida, el mundo, el tema que asoma entre sus páginas? ¿Lo recomendaríamos a alguien más? ¿Por qué? ¿Quién sería ese alguien más? ¿Se lo regalaríamos a nuestro mejor amigo?

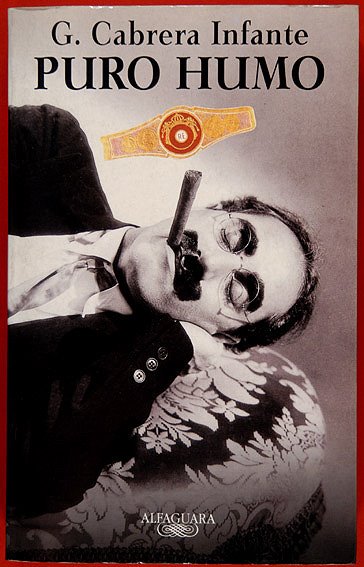

Uno de los libros que regalé con más placer fue Puro humo –aparecido primero en inglés como Holy Smoke– de Guillermo Cabrera Infante. Con más placer porque el libro derrumbaba la hipótesis de un imbécil que mi amigo Jaime y yo conocíamos y que, con pretendida sabiduría, afirmaba que las “revoluciones” engendran buenos puros y mejores rones. El libro de Cabrera Infante, para decirlo en seis palabras, demuestra que las revoluciones aniquilan la industria nacional.

Esa es mi reseña de la obra de Cabrera Infante. Si algo demuestra el autor, es que la industria del tabaco se vino al suelo, que Fidel Castro sabe un carajo sobre puros y que las mejores casas de tabaco –las de familias oriundas de Canarias, para no ir más lejos– desaparecieron para dejar tras de sí una estela de nombres que hoy significan poco. La industria del tabaco, señor Ricardo Jacinto, se derrumbó con la revolución. Y como ésta, las demás.

Aparte de abismar hipótesis tan absurdas como improbables, Cabrera Infante nos conduce por las ignotas sendas de una pasión indómita. Y nos indica cómo comportarnos en público si nos atrevemos a extraer del bolsillo un “habano” puro, o un “puro” habano. Incluso nos alecciona acerca de cómo tratarlo, dónde guardarlo (en la nevera, junto a las verduras), cómo encenderlo, qué hacer con sus cenizas, cómo gozarlo. Y quien lo dude, que compre la obra y vea que, fumar un habano, deleitarse a solas con él, es un ejercicio mucho más profundo, mucho más delicado, que meramente exhalar, entre dientes y con desdén ante los otros, puro humo.